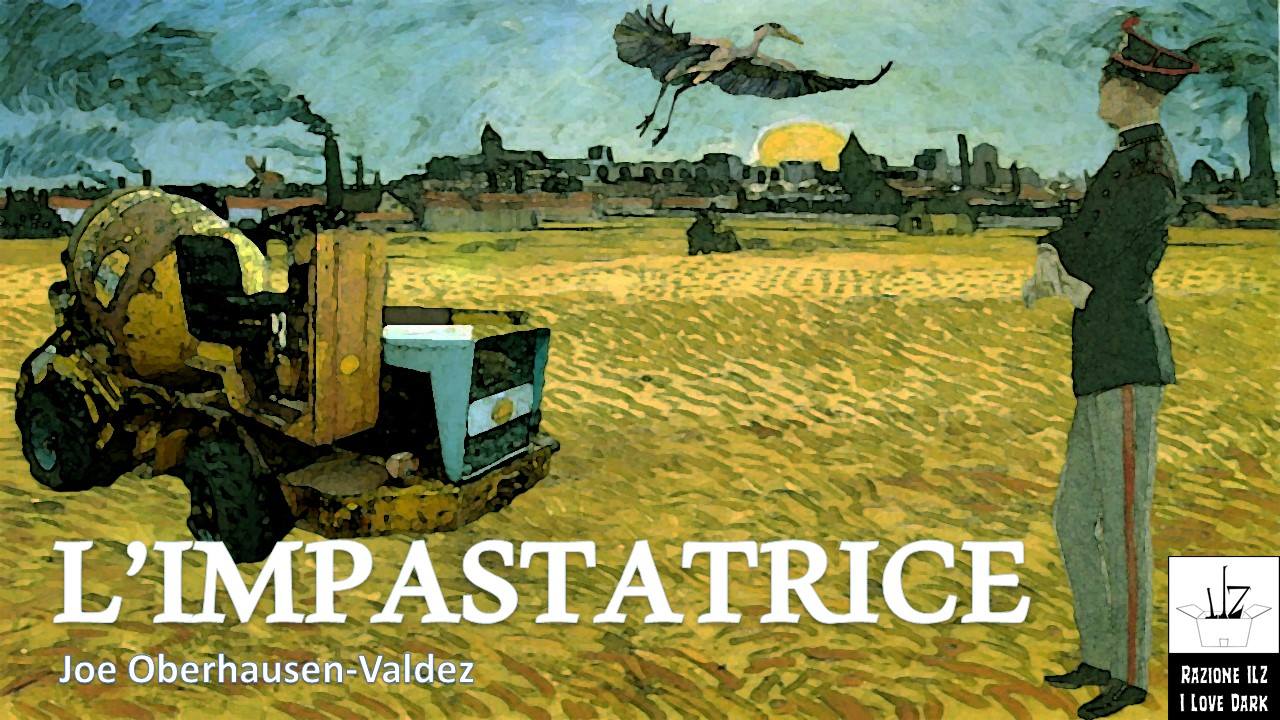

L’Impastatrice

“Ti saluto, vado in Abissinia”, così disse alla zia, quasi fosse una canzonetta di guerra.

Il vecchio era già un giovane leone, partì volontario come soldato muratore. Di guerre non capiva niente, non gliene fregava nulla, non sapeva nemmeno che esistessero, voleva solo costruire: era un mastro.

Lavorare al caldo per lui era normale, era siculo, forte e indistruttibile. Che fosse Africa, che fosse Ragusa, non sarebbe cambiato niente. E così, laggiù, un giorno qualsiasi, nonostante suonassero le melodie di obici semoventi, mentre piazzava un blocco a un muretto, sotto un sole cocente del deserto, qualcuno gli piazzò un’ogiva nella spalla sinistra, abbattendolo come se fosse un cammello. Era di grosso calibro e lo frantumò per diversi mesi, che poi diventarono anni, con dolori che si tramutarono in un ergastolo. E là e quel giorno finì la sua guerra “costruttiva”.

Al ritorno al paese, dopo mesi di riabilitazione, riprese la solita attività che continuò finché ebbe la forza e la possibilità di lavorare.

Aveva una costituzione robusta, compatta, un monoblocco di ghisa. Non sorrideva spesso, ossia mai, ma ogni tanto, quando era contento, quel viso s’illuminava e ghignava.

Il suo più grosso difetto era di non avere alcuna sorta di maschera – e mai più conobbi uomo più sincero, privo di tatto, tattiche, tenerezze –, non mentiva mai, schietto fino alla brutalità, dalla sua voce cavernosa traspariva solo una truce fierezza.

I primi di giugno di tanti decenni addietro, io venni alla luce. Lo zio si recò in clinica, mi guardò dentro la culla, e per la prima volta sorrise. Almeno così mi raccontarono.

Un giorno m’insegnò a guidare l’autobetoniera che io chiamavo semplicemente “Impastatrice”. Era da mesi che glielo chiedevo, perché a me quel camion piaceva, sembrava un mostro. Spesso, di nascosto, rubavo le chiavi a casa sua per andare nel garage dove era custodito.

La rimessa era buia, tetra, piena di gechi, polverosa e silenziosa. Osservavo quella “creatura”, l’ammiravo nel suo colore arancione, entravo nella cabina semiaperta, accendevo il grosso motore diesel, l’ascoltavo ruggire, e poi la spegnevo, quasi addomesticandola, era una belva viva.

Moltissimi anni dopo, la vidi per caso giacere in un campo che degrada verso un fiume, accanto a una mietitrebbia, un ammasso di ferro arrugginito. Non aveva più il motore, ma almeno là fuori c’era un sole che la scaldava, non aveva più il colore dell’arancio, ma forse di un amaranto piuttosto smorto. Volli salutarla per l’ultima volta. Imboccai la “trazzera” che porta al casolare di proprietà del padrone di quei terreni, un villico. Scesi dalla moto, mi rilassai sul quel vecchio sedile logoro e putrido, accesi la pipa e mi ristorai per qualche minuto da quel caldo estivo. Il vento di scirocco s’infrangeva sul silenzio della valle, era un fuoco invisibile. Baciai l’impastatrice e ritornai al mondo.

Un dì ritornavo in licenza dalla città campana in cui vissi per tre anni. Il treno era vecchissimo, quasi vuoto, la stazione termine del mio viaggio si trovava in mezzo alle campagne di un territorio che a me allora sembrava sconfinato ed eterno, una pianura desolata. Discesi, e vidi che ad attendermi c’era lo zio.

La sua voce era ancora più rauca, il suo viso sempre inespressivo, se non con tratti che mordevano e arrestavano l’esplosione in rabbia. Mi accompagnò alla porta di casa e subito se ne andò.

Una settimana dopo, mi riaccompagnarono alla solita stazione e ripartii per la città del sole.

Il viaggio era lunghissimo, durava tante ore. Spesso mi alzavo per andare a fumare la pipa vicino alla portiera. Lì vidi una ragazza che divorava una Winston blu, o forse la sigaretta si consumava da sola. Mi accorsi che piangeva. Le chiesi come mai fosse triste, perché stesse male, se potessi aiutarla, se volesse sfogarsi. Mi guardò e sorrise. Si asciugò le lacrime. Non disse niente. Poi guardò fuori ininterrottamente senza rispondermi. Cazzo se era strana. Non aveva voglia di parlare. Me ne ritornai in cabina. Presi il mio fumetto, un Lanciostory, dalla valigia e iniziai a leggere. Vidi la donna guardarmi mentre attraversava il corridoio delle cuccette. Mi sorrise ancora, forse per una ritrovata gentilezza, ma abbassai gli occhi e feci finta di niente. Ormai volgeva la sera, che divenne presto notte fonda, preparai il lettuccio e mi stravaccai.

Il rumore del treno non mi faceva dormire. Cercai nella borsa pipa e tabacco e andai a fumare come sempre, come per diverse volte, vicino alla ritirata, nome più tecnico di cesso, almeno su quei mezzi. Guardavo la profondità della notte dal finestrino abbassato, l’aria mi riempiva i polmoni di freschezza ristoratrice. D’un tratto una mano mi si posò da dietro sulla spalla mi voltai e quella giovinetta mi disse: “scusami per prima, sono stata maleducata. È un periodo di merda”. Le risposi: “tranquilla, sono fatti tuoi (ma in realtà pensavo ‘ma vaffanculo’)”. Sorrise, si avvicinò a pochi centimetri dal mio viso e quegli occhi mi sputarono un’estasi primordiale che io ancora non conoscevo. Ci sedemmo sul pavimento e mi raccontò la sua storia. Per me fu uno sgomento, una tristezza m’invase ed entrai in empatia con la sua sofferenza. Ancora ero giovane, ma diversi anni dopo avrei sentito vissuto vinto le medesime mestizie. Ma per lei quei mesi erano stati tremendi, la fine di un sogno, il ritorno e il risveglio in una nuova realtà. Quella lunghissima esperienza divenuta fonte di dolore sarebbe stata un’odissea e infine il volgere e il travalicare il mare che la circondava. Era davvero un’isola. Una nuova vita, una nuova navigazione verso lidi sconosciuti, alla ricerca di qualcosa che avesse il sapore dell’infinito. O forse non ne avevo capito niente, come sempre.

Faceva caldo. D’un tratto si tolse il maglione e restò con una magliettina smanicata. Aveva braccia bianchissime con una pelle delicata e liscia. Sul sinistro vidi un tatuaggio, sembrava un’aquila ma non s’intuiva bene. Le chiesi che animale fosse e mi rispose: “è un airone rosso, sono io”. Esclamai “ah…”. E mi sembrò solo una fuori di testa, lei comprese il mio sbigottimento e mi ammutolì: “un giorno lo capirai”.

Ci risvegliammo alla luce di una nuova alba. Lei si era addormentata sulla mia spalla, e, per farla star più comoda, poggiai la sua testa sulla mia gamba sinistra, semiappisolati su quel pavimento di moquette schifosa.

Arrivammo nella città di destinazione, che per coincidenza strana, era tutto strano, era tutto troppo strano, doveva essere la stessa. Mi chiese se volessi passare a bere un caffè a casa sua. Le risposi: “ma prendiamocelo in un bar, io manco ti conosco”. Sorrise e mi disse: “come lo faccio io il caffè, non lo fa nessuno!”. Accettai di prendere questo benedetta bevanda che, a sentir lei, doveva essere una pozione magica. Avevo poco tempo per rientrare in caserma, ma me lo sarei fatto bastare. Sua mamma ci aprì il portone e ci fece accomodare. L’Airone rosso si diresse in cucina a preparare il caffè e io restai a chiacchierare con la signora. Aveva occhi verdi immensi. Sembravano il mare. La ragazza portò il “veleno”, era buono, come ogni buona medicina, ma al Gambrinus lo facevano sicuramente meglio. Mi diede il numero di casa con la promessa che avrei dovuta chiamarla. E poi davvero così feci un giorno, e poi tutte le sere. Salutai e me ne andai. La ragazza questa volta era diversa, il suo viso era ridivenuto luminoso.

Dopo cena la chiamavo a casa da uno dei tre telefoni a scheda posti di fianco alla sala-convegno. Lì c’era sempre una fila immensa di ragazzi in mimetica, ma io ero prepotente e mi facevo strada come un usurpatore.

Il suo accento dialettale era bellissimo. Lo adoravo. Era una favola ad occhi aperti. Tutte le volte che andavo in libera uscita, lei mi aspettava davanti al portone della caserma. Di solito andavamo al cinema, vicino alla funicolare che porta al Vomero e poi a mangiarci una pizza. Stavamo ore mano nella mano. Era bellissima, era stupenda, sincera, permalosa, introversa, incomprensibile, era una fata. Una così non l’avevo mai conosciuta.

Una sera si presentò ancora più in tiro, quasi una puledra al galoppo, era proprio eccelsa, simile a una divinità peripatetica, con gli stivali di pelle, e un seno che esplodeva nella sua ipertrofia semantica. Mi attizzò ogni fuoco e quindi le chiesi con la bava alla bocca, spudoratamente, con un’innocenza puerile: “ma quando ci scopiamo?”. Il suo sorriso divenne smorfia, divenne veleno, non mi vomitò una parola e se ne andò da quella piazza, quasi correndo. Mi sentii una merda, ma non capivo. Mica era vergine? ‘Sta zoccola!

Feci ritorno in caserma, raccontai l’accaduto a Ciccio e quello mi disse semplicemente: “Joe, sei un coglione!”

Minchia, non capivo. Io volevo solo far l’amore con lei. Va be’, mi distesi sulla branda e mi addormentai. Non la chiamai più, per me era ormai una qualsiasi. Non sarebbe ma più esistita. Finché una sera, settimane dopo, un amico mi disse che c’era una chiamata per me all’apparecchio della fureria. Era lei che mi chiedeva scusa. Voleva far pace. La tranquillizzai, ma in seguito non la cercai. Purtroppo, ogni sera “quella” telefonava in palestra. Ma io facevo sempre rispondere dall’istruttore che non c’ero, ero malato, ero a fare in culo. E qualche compagno di corso: “Joe, sei il solito bastardo, è una bella figa, ma esci e scopatela, ecc. ecc.”. Ma io mi ero rotto il cazzo. E un giorno se lo ruppe finalmente pure lei. Scomparve da me.

Alla festa del ballo Mak P, al quale l’avevo invitata, che quell’anno si sarebbe tenuto a Villa Campolieto a Ercolano, io ero stato schiaffato con altri disgraziati come me all’entrata, a ricevere gli invitati. Lo stupore nel vederla in abito da sera fu immenso. Era bellissima, era l’Airone rosso. Era venuta ad ogni costo. Mi guardò, sorrise, mi diede un bigliettino e mi sussurrò: “sei un imbecille!” Io rimasi di stucco. Il capitano che era di fianco a me, e si era goduto la breve scena, si slanciò in un ghigno beffardo e in un sarcastico e bastardo paternalismo: “Joe, ch’aggia fa con te…”. Lessi il bigliettino: “scendi dalla cattedra, l’arroganza prima o poi stufa, sei un cretino come tutti gli altri”. Guardai l’Airone rosso per l’ultima volta, mi strizzò l’occhio e mi lasciò nella mia ignoranza. Non la rividi più.

Diversi decenni dopo, stavo per entrare in palestra, ma siccome ero in anticipo mi accesi la pipa fuori dalla struttura. Vidi nel cielo un volatile rosso. E mi venne in mente quella storia, mi venne in mente lei. Sognai per un attimo, rividi i suoi occhi, accarezzai la sua pelle come se fosse hic et nunc con me. Una telefonata mi svegliò, non era l’Airone rosso, era mia madre che mi diceva che mio zio era morto. Lo so, non era lo zio preferito, ma un prozio, non lo vedevo più da anni. Ormai vecchio e ingrassato, con la sua solita voce roca e perentoria, alterata e velenosa contro il mondo intero. Del resto la vita lo aveva affranto e logorato in tutto. L’unico figlio era morto giovane, e la moglie pure. E lui era rimasto romito in una casa di tre piani a scontare la solitudine, il disprezzo della felicità degli altri, le gioie e i giochi dei bambini che nel cortile lo urtavano con le loro spensieratezze. Tutto quello che gli altri chiamano felicità per lo zio divenne dolore. La vita si era trasformata in un baratro rovinoso, lontana da quel tempo di felicità. Lui si accanì per sopravvivere a qualsiasi costo, per oltrepassare sfortuna, malinconia, erigendosi a baluardo e sepolcro dell’ormai inutile senso della sua esistenza. E fino a un certo punto ci riuscì, ma poi fu trasferito dai parenti più prossimi in una casa di riposo lontana dal paese.

Emarginato dagli altri, compagni inconsueti delle ultime ore, vecchi e soli come lui. Abbandonati come relitti o carcasse di animali che ancora respirano. Quasi fossero impastatrici.

Uno zoo con bestie brutte, decrepite e inutili. Nei loro visi ogni tanto compariva il sorriso dell’angoscia, che si alternava con le smorfie dell’abbandono, e grida di disperazione inconsulte. Quel luogo era l’eremo dell’affanno finale. E poi venne finalmente la morte.

Entrai in palestra di corsa per non arrivare in sala in ritardo. Senza accorgermene travolsi una ragazza, che finì a terra come un sacco di patate. Era pure carina, grandi occhi castani, anzi immensi, stupendi. Quella mi disse: “ma che cazzo fai?!”. In preda alla mia deficienza mi scusai e la tirai su. Aveva un tatuaggio su un braccio, sembrava un’aquila, ma forse non lo era e glielo chiesi. Lei si riprese e all’improvviso mi sorrise con iridi che divennero luminose di gioia, quasi lacrimando per la contentezza, e mi disse: “è un airone rosso, è sempre lo stesso. Sei un imbecille!”.

Joe Oberhausen-Valdez

VISITA I NOSTRI PRODOTTI SU AMAZON