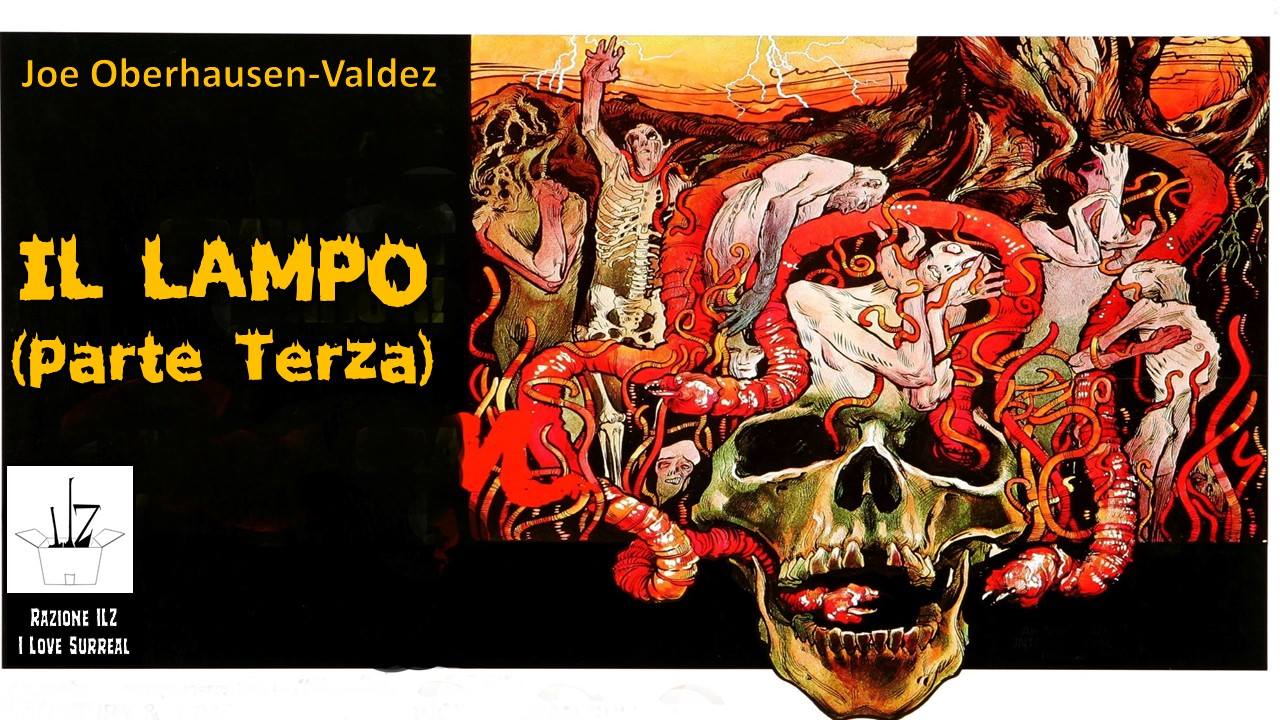

Il lampo

(parte terza)

Per un agnostico come me non esisteva un dio e nemmeno un futuro postumo. Dobbiamo morire. Punto. E lì finisce.

Nel dirupo avrei terminato la mia presenza su questa terra o su questa montagna divenuta un’isola. Per mia fortuna non vi trovai un vuoto di qualche decina di metri, ma un nuovo fiume o un’ansa del mare quasi a livello della strada che mi inghiottì in acque non profonde. Col cric, che avevo poggiato sul sedile lato passeggero, ruppi il vetro alla mia sinistra e nuotai verso la salvezza, raggiunsi la riva e benedissi la mia fortuna. Di lì proseguii a piedi fino alla casupola, guardando quel cielo senza stelle e senza luce. Se non ci fosse stata la strada asfaltata mi sarei perso in quell’oscurità totale. Sembrava un tunnel di una ferrovia dismessa.

Raggiunsi i cani, felici di rivedermi vivo. Li ristorai con i loro croccantini. Presto sarebbero finiti e avrei dovuto sfamare tre bocche, andando a caccia o pescando. L’ultima ipotesi era da scartare perché ero abbastanza scarso in simile attività, e del resto non avevo neanche una barca per attraversare la palude in mezzo al bosco e arrivare ad acque più limpide. Lì avrei trovato e sinceramente anche visto qualche pesce.

Accesi il camino, poggiandovi accanto su un ramo i vestiti inzuppati di acqua, mi distesi accanto al fuoco col giubbotto che mi riscaldava solo la parte superiore del corpo.

Il mattino seguente mi alzai tardi, tanto non avevo nulla da fare, in quell’eremo sconsolato e desolato, respirando un odore di lerciume e putrefazione, come se da qualche parte a terra o in cielo ci fosse una mandria morta, tanto l’olezzo era diffuso e pressante. Affacciandomi dalla porta vidi il mare coperto da una distesa di macchie strane, mi avvicinai, guardai da vicino, e lo schifo più inconsueto mi appestò. La superficie dell’acqua era nella sua totalità coperta di vermi. Alcuni erano già sulla riva e si muovevano verso l’asciutto.

Ancor prima di capire la nascita o la provenienza di tutte queste creature, mi focalizzai su un ricordo improvviso, un episodio avvenuto tantissimi decenni addietro, quando ero proprio giovane e meno delicato e raffinato.

Era estate, torrida, infinita. Quella settimana avevo il compito di occuparmi dell’immondizia dei bidoni, di versarne il contenuto lurido e nauseante nell’autocompattatore, incarico ingrato e obbligatorio. Hammadi, che io chiamavo “Cammafà”, alzava il fusto dalle maniglie superiori e io da sotto, svuotavo così l’intera pattumiera. Almeno nelle nostre intenzioni, perché con quel caldo gli avanzi del cibo si erano trasformati in vermi, centinaia o migliaia che finivano nel cassone ma non tutti. Nel fondo giacevano diversi invertebrati, alcuni si muovevano, altri erano spiaccicati e incollati alla plastica. Quei contenitori dovevano essere ovviamente ricollocati al loro posto netti e profumati. Pulimmo con un tubo per innaffiare dotato di ugello a pressione, buttandovi dentro ipoclorito di sodio, strofinando con una scopa, ciononostante non riuscimmo a staccare i lombrichi o roba simile dal fondo del recipiente. L’unica soluzione che ci venne in mente per sradicarli fu quella di entravi dentro e raschiarli con una spatola. Questa pulizia estrema toccò a me perché ero più stretto di spalle e riuscivo a entrare nel bidone che era enorme ma non largo. Lo abbassai, entrai e raschiai le schifezze, dopodiché, rimettendolo in piedi, vi versai un po’ di quel disinfettante. Lentamente mi ci rificcai dentro a testa in giù, mentre Hammadi mi teneva per i piedi. Strofinai i resti di quegli invertebrati con le mani immerse nel liquido che mi faceva quasi vomitare, non tanto perché ero bagnato da tutti i resti di quei luridi, pochi dei quali ancora in vita mi strisciarono dentro le maniche della magliettina, quanto per l’esalazione di cloro che mi avvolse completamente. Stavo per svenire… battei sul contenitore e l’amico mi tirò fuori. Tolsi l’indumento e mi buttai al suolo avvolgendomi di sabbia e terra, per poi lavarmi col tubo. Barili in polietilene, sterilizzati, riposti in un luogo lontano e ai confini del mondo. Ero solo, quasi relegato in un surrogato di eremo, come sempre, anche se non in un territorio nemico e ostile; mi appoggiai a uno dei bidoni, rilassandomi, respirando aria calda e pura, non candeggina, e probabilmente esclamai: “minchia!”.

E adesso lì, sul mare, quei vermi che ci facevano?! Non c’era spazzatura, non c’era caldo, non esisteva più neanche il sole, non c’era niente. Non c’era mai stato niente. La civiltà e l’umanità, gli affetti, le comodità, la distorsione della speranza che noi chiamiamo… Futuro, erano stati spazzati via in poco tempo, in un’eruzione, in uno tsunami, in un rutto apocalittico.

La desolazione si era sostituita a lunghi anni di attese vane, quando si sprecavano le ore e i minuti in gesti ripetitivi, logoranti, ritenuti costruttivi, sensati, sociali, in vista di un bene prossimo individuale o comunitario; un impegno noioso ed estenuante, alla ricerca di un qualche idolo a cui sacrificarsi, che rappresentasse lo scopo di un’esistenza. Non c’era un fine reale, tangibile, da perseguire, una meta da guadagnare, un approdo che appagasse il logorio della noia, del tempo sputato in oneri ritenuti giusti, grandiosi, necessari. Forse il benessere momentaneo era l’unica parvenza di realtà goduta, il presente labile e fragile inghiottito in un universo illogico e soffocante, che avvolge passato e futuro, strangolando ogni avvenimento caduco, e tutti i miraggi di oasi illusorie e impossibili. Non c’era senso in quel susseguirsi di atti abitudinari e circoscritti, macchinari in preda alle infermità, al dolore, destinati all’infelicità di una decomposizione in divenire. Unico sollievo: l’illusione di un fluire verso una beatitudine fittizia e immaginaria. Erano aliti in preda al martirio, in uno stato di abbandono, e non mi allietava ormai neanche più un effimero raggio di sole. E allora che fare?! Non lo sapevo allora e non lo so neanche adesso. Potevo solo resistere e distruggere.

Tante volte mi ero affacciato verso lo stesso orizzonte quelle mattine in cui il profumo della frescura, degli alberi, delle ginestre si avvolgeva con un mare lontano e immutabile, ristoratore; giorni che vedevano spuntare sempre una luce ardente, calda e poi sempre più irradiante. Chiudevo gli occhi e assaporavo la rinascita, si rinnovava il vigore, e un’energia di gioia riacquistava l’intento, quello di proseguire fino alla scadenza… incerta, incomprensibile, eppure abbastanza prossima.

I vermi avanzavano in massa, lentamente si arrampicavano gli uni sugli altri procedendo su un fronte di centinaia di metri. Mi avrebbero raggiunto e circondato. Perché si erano spinti verso la terraferma?! Se avessero avuto un cervello, un istinto, una qualsiasi forma di ragione, avrei potuto pensare: “stanno scappando da qualcosa…”. Ma erano invertebrati, manco bestie, un esercito fiacco e compatto, oggetti lerci semoventi, avanzi di cloaca, mostri in miniatura, di un color rosso mischiato al bianco, viscidi e viscosi, che non avrei saputo come annientare. E così radunai i miei lupi, caricai lo zaino sulle spalle e mi allontanai dalla mia nuova e passeggera dimora.

Camminavo in salita, il terreno era abbastanza accidentato, tra alberi, rovi, rocce, piccoli e profondi canali scavati naturalmente dalle acque piovane che si riversavano a valle; probabilmente in due ore avevo percorso settecento o ottocento metri, meno di un chilometro di sicuro, andando ovviamente a una velocità superiore a quella dei miei “nemici”, però in qualche modo avrei dovuto fermarli, perché io mi stancavo, i cani pure, ma quelli sembravano macchine inarrestabili. Li avrei purificati come ogni essere immondo; del resto il combustibile non mi mancava, poiché avevo a disposizione tanta legna, un’intera foresta che si estendeva fino e dentro al mare. Nel fuoco sarebbero morte tante bestie innocenti, un supermercato naturale di carne, ossia i miei pranzi e le mie cene, però a questo argomento ci avrei pensato dopo. Quello era il tempo dell’annientamento. Chiaramente non avrei dato fuoco mentre mi trovavo ancora in mezzo al bosco, dovevo mettermi al riparo, il più lontano possibile, nella radura estrema delle varie colate laviche, che avrei raggiunto fra qualche ora. Già assaporavo il profumo acre della brace di quell’oceano di scolopendre e millepiedi, quindi sorrisi e ripresi la marcia con una propulsione maggiore, in ansia lieta per lo sterminio e la purificazione di minuscoli lordi. Quello che aveva fatto il cosmo col mondo lo avrei ripetuto con i lombrichi. Del resto io e loro eravamo uguali: l’uomo come nemico dell’universo, un virus razionale.

Ero sempre stato determinato, inarrestabile, incontenibile e perfino incontrollabile, e di certo non mi sarei fatto sopraffare da miliardi di creature inutili, puzzolenti, schifose, simbolo del tedio e della putrefazione. Io ero vitale, dinamico e indistruttibile. Per salvare la mia unica esistenza avrei debellato qualsiasi essere simil-vivente, strisciante o deambulante, che me ne fotteva.

Io e i cani raggiungemmo la sommità del monte, stanchi affamati distrutti, eppure non era ancora il momento per rilassarsi del tutto. Da lassù guardavo abbasso, non vedevo niente, non sentivo nulla, era tutto morto, sebbene un qualcosa si muovesse nascosto e sinuoso verso di me: una massa informe che non scorgevo e nemmeno udivo. Raccolsi un po’ di legna secca, accatastandola vicino al perimetro degli ultimi alberi inariditi da eventi passati; accesi un fuoco che presto si sarebbe diffuso verso sud, verso il mare, verso i vermi. Ritornai in quella vetta smisurata e desertica. Mi appoggiai a una roccia e dal sacco tirai fuori gli ultimi croccantini che divisi coi compagni di fine dell’avventura. Argo e Solika erano felici e li divorarono. Io un po’ meno, “sapevano” di cane, però se potevano sfamarsi loro, lo avrebbe fatto benissimo anche un uomo e meglio di loro. La bestia ero io.

Il fuoco divampò ben presto, si allargò in maniera irrefrenabile e cinse quel che era il bosco. Finalmente vidi una luce immensa irradiare quel residuo di terra vivente; compresi che avevo eliminato la mia casa, il mio spazio possibile. Avevo distrutto “il mondo” che restava, un mondo di vermi, e non sapevo per quanto tempo ancora avrei respirato aria pura. L’ossigeno di quella combustione oltrepassava le mie ipotesi. Forse mi sarei addormentato per sempre all’alba di un mondo che marciva. Ma intanto ero io che arrostivo.

Joe Oberhausen-Valdez

VISITA I NOSTRI PRODOTTI SU AMAZON